雪舟伝説

20240419 京都国立博物館

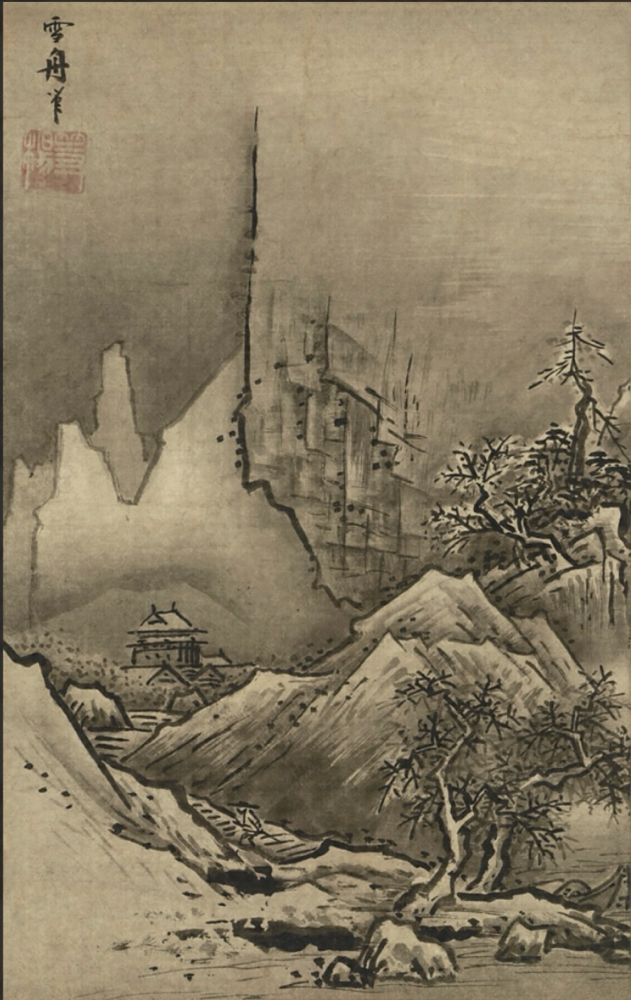

山水画は、墨の色、もしくは色が極端に少ないため、筆跡から受ける様々な律動や質感が際立つ。雪舟の筆跡は、擦れたような、乾いたような質感。それが時代がついたためなのか、山水画の技法なのか、雪舟独自の技術なのかはわからないが、その筆跡が、線の勢いや荒々しさ・大胆さ・繊細さ表し、山水画の特徴を更に際立たせる。雪舟の山水画は、もちろん良かったのだが、図録などで多く見ているためか、そこまで心を奪われるものはなかった。それよりも、印象に残ったのは、後代の円山応挙と曾我蕭白のものだ。

「破墨山水図(はぼくさんすいず)」

雪舟

応挙

応挙の山水画は、『雪舟の「破墨山水図」を応挙が見ていた蓋然性はきわめて高い』というもの。

木は、もはや木ではなく、ただ紙にバシッと墨を打っただけ、ザッと線を引いただけで、墨が具象に転換されているわけではない。元の雪舟の絵も、全体的に大分簡略化され、その淡さや朧げさが、非常に良いが、まだ木は木だとわかる。だが、応挙のそれは、墨そのもの。墨の間に家々や橋が、奥に山が薄い線で描いてあるから風景画とわかるが、手前の墨のみだったら、抽象画だ。

「氷図」

「月夜山水図屏風(げつやさんすいずびょうぶ)」

蕭白の「月夜山水図屏風」

さすが蕭白、「過剰」である。それは、見ている人に愛されようとする、媚びた過剰さではなく、むしろ、人に嫌悪感や不快感を呼び起こすような過剰さだ。それを、素晴らしいと言う人もいるだろうし、逆に、下品だと言う人もいるだろう。だが、蕭白はあえてそのギリギリを突く。

この過剰さを見せれるのは、裏打ちされた技術があってこそ。技術を否定するのではなく、技術を見せないようにするのでもなく、ここでも「過剰」に技術を突き詰める。しかしそれは、技術を技術として見せるためではなく、技術を通して、見ている人に良きにつけ悪しきにつけインパクトを与えるための技術だ。インパクトを与えるためには、自らの絵を消すという技術をも使う。

見たものが忘れられないようなインパクトを残すことに注力する。作為の塊である。ともすると作為は批判されがちなものだが、蕭白の「過剰」な作為は、心地が良い。作為はここまでやらなければ意味がないという蕭白の思想がみえる。作為はこうあるべきであろう。

円空展

20240322 あべのハルカス美術館

これは、作りこんだ粗雑さや荒々しさではなく、「まあ、こんなもんで…。」という手放しのそれである。その辺に転がっている木っ端に、小刀でちょっと切り込みを入れただけの仏像や、木肌の荒々しさはそのままに、そこにごく簡単に顔を彫っただけの仏像。ここまで手を放してもみれるものはみれるのだという円空の潔さに、なにか励ましのようなものを感じる。自分の欲望のままに自然をつくりかえるのではなく、自然に「少し場所を借ります」といった程度。もちろん、仏の全身を彫っているものもあるのだが、感じ入ったのは、そういう、ごく簡単に手を加えた仏像だった。(上の写真は、文章の仏像とは別物。写真撮影禁止エリアにあった仏像のため撮影できず)

手放すこと、適当さというのは、なかなか難しい。培ってきた技術・感性・才能をみせたい、世に名を馳せたいという欲望・欲求が邪魔をして、それをさせないからだ。簡単なことのように思えるが、他の誘惑を切り捨て、自らが選んだそれに全身全霊をかけてきた人間であればあるほど難しい。円空も仏師として全身全霊をかけていたであろうが、己の欲望を手放せたのは、何故だろうか?やはり僧であったからだろうか?

手を放していく傾向は、歳を重ねるごとに顕著になっていく。ここままいくと晩年の作品は、どうなってしまうのだろうか?もはや木すらも置いていない空間を、「仏」としていたりするのではないだろうか?などと期待をしながら、晩年の作品の展示エリアに入る。当然ながら、晩年の作品も「仏像」としてあったのだが、残念に思ったのは、それらの仏像にゆるみが見られたことだった。丸みを帯びている。手放した中にもあった緊張感や厳しさ、自ら作り上げたであろう規律が無くなっている。歳をとり、自身の人生を肯定したためだろうか?人生の終盤に、心の平穏を得たためだろうか?作品がほっこりして、今までの良さが失われてしまっている。

あそこまで欲望を手放し続けてきた円空でさえも、晩年には、自らを律する強さを失ってしまう。僧として、心の平穏を得ることは良いことなのであろうが、仏師としては、平穏の希求と尽きぬことのない欲望とのせめぎあいの中で仏像を彫ってほしかった。だが、もし老いが自分の気付かないところで、緊張感や厳しさ、自らが作り上げた規律をも奪ってしまうのだとしたら、もはや自分ではどうすることもできないだろう。そのとき作り手は、何をすべきなのだろうか?